d’Annunzio e Flaiano i due figli di Pescara

Dobbiamo pensare una Pescara post unitaria come un piccolo centro, con l’impianto stellato della fortezza cinquecentesca e l’attuale Corso Manthonè, continuazione dell’antica strada consolare Claudia Valeria. In questo corso, a distanza di cinquant’anni l’uno dall’altro, ed entrambi a marzo, nacquero Gabriele d’Annunzio ed Ennio Flaiano nel cuore, quindi, dell’antica Pescara il cui senso si sviluppò fra un fiume ed un mare mai dimenticato da d’Annunzio… “Penso ai pescatori della Pescara che partono con le belle paranze, prima dell’alba, nel vento di maestro, e hanno il gusto del sale in bocca” nelle righe del Notturno, buio come la sua vista perduta temporaneamente dopo un incidente aereo. Sensuale d’Annunzio nella Pioggia nel pineto, padre dello stile italiano, esteta nella vita e nel sontuoso Vittoriale. E i neologismi frutto della sua fantasia, li citiamo nel quotidiano inconsapevoli della paternità: velivolo, La Rinascente, scudetto, biscotti Saiwa, Aurum, creatore di slogan o marchi pubblicitari. E il mare, di San Vito Chietino, che torna nel Trionfo della Morte con il trabocco Turchino “una strana macchina da pesca, tutta composta di tavole e di travi, simile a un ragno colossale” e i suoi furiosi amori come quello per Barbara Leoni, sepolta nel giardino dell’eremo dannunziano, vicino al trabocco, dove lei visse con il Vate nell’estate del 1889. I nonni di d’Annunzio e Flaiano avevano avuto affari e amicizia in comune. Ennio Flaiano, nato nel 1910, nello stesso C.so Manthonè, così ricordava la famiglia di d’Annunzio “Al primo piano, sul balcone estremo di destra, guardando la facciata, ho visto talvolta seduta, nei tardi pomeriggi, la madre, Donna Luisa. Una vecchia dal volto nobile, bianca e infelice”, mentre la sua Pescara tanto ardeva nei versi del figlio. Flaiano, intellettuale, libero, anticipatore dei tempi ” Fra trent’ anni l’Italia non sarà come l’avranno fatta i governi, ma come l’avrà fatta la TV” lascerà la sua città natale a 12 anni dopo un’infanzia difficile, senza madre, mandato dal padre nel terribile Collegio Nazionale di Roma dove, “nella sua vera città” si formerà . La vicenda artistica è nota, la leggera e disillusa ironia anche, nonostante i lampi di malinconia per la sua dolorosa vicenda privata, lo sconforto per la figlia Lelè, Luisa, gravemente invalida che vivrà ancora un ventennio dopo la morte del padre grazie a quel gigante di donna che è stata la moglie Rosetta, nelle cui parole echeggia l’amarezza dello scrittore per i parenti pescaresi di fronte alla malattia della figlia. Flaiano parlerà così della sua eredità abruzzese, ”quel senso ospitale dovuto alla conformazione, un’isola schiacciata fra un mare esemplare e due montagne, monumentali e libere , il Gran Sasso e la Majella, ma anche l’eredità negativa che tutto è vanità”. Sarà per lui un meccanismo chimico addomesticare lo sconforto e vivere, pragmatico e sognatore, “con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole”, per lui, “Ennio l’alieno” che ironizzava, libero, sferzante “Coraggio, il meglio è passato”. Decenni prima, nel 1938, era morto Gabriele d’Annunzio. Nel parco del Vittoriale, dove cercava alla fine un isolamento assoluto, il Vate fece incastonare la nave Puglia, con la prua rivolta verso l’Adriatico e, all’entrata del complesso, il suo motto a suggello ed eredità della vita inimitabile di poeta e militare “ Io ho quel che ho donato” .

Gabriele d’Annunzio, Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938

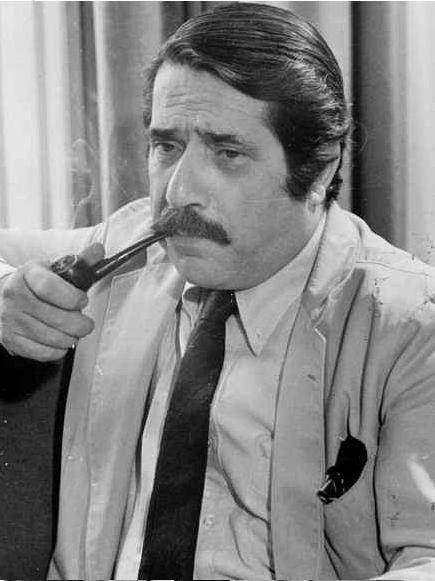

Ennio Flaiano, Pescara, 5 marzo 1910 – Roma, 20 novembre 1972